第654号 2013(H25) .10発行

PDF版はこちら

農業と科学 平成25年10月

本号の内容

§三重県における小麦品種「ニシノカオリ」への肥効調節型肥料の利用

三重県農業研究所

伊賀農業研究室

主任研究員 中山 幸則

§気候変動による稲の高温障害の発生と対応策

農業・食品産業技術総合研究機構

中央農業総合研究センター

丸山 篤志

三重県における小麦品種「ニシノカオリ」への

肥効調節型肥料の利用

三重県農業研究所

伊賀農業研究室

主任研究員 中山 幸則

1.はじめに

三重県では「あやひかり」,「ニシノカオリ」「タマイズミ」および「さとのそら」の4品種の小麦が作付されている。各品種とも最終製品との結びつきが進み,実需者からさらなる増産が求められており,生産面積が急速に拡大している(H24年播種で5,660ha)。また,生産農家の経営規模が急速に拡大しており,平均で13ha程度,中には100haを超える経営体も現れている。

ところで,本県の小麦生産は主にやや低湿な水田輪換畑で行われており,高品質な小麦の安定生産には2~3回の窒素追肥を実施する必要がある。一方,大規模経営では面積の拡大と圃場の分散のため,適期作業が困難な状況にある。特に「ニシノカオリ」や「タマイズミ」といったパン・中華麺用小麦の穂揃期追肥は作業時期が水稲の育苗~移植作業,小麦の赤かび病防除作業等と競合するため実施が難しい。そこで,追肥回数の削減と品質向上を目的に,肥効調節型肥料(LPコート)を利用した省力施肥技術について検討した。

2.試験方法

平成24年11月から平成24年6月にかけ,パン・中華麺用小麦品種である「ニシノカオリ」を用い,三重県松阪市の農業研究所圃場(灰色低地土,前作水稲,以下,松阪圃場という)および津市の農家圃場(灰色低地土,前作水稲,わら持ち出し,堆肥連用,以下,津圃場という)で実施した。

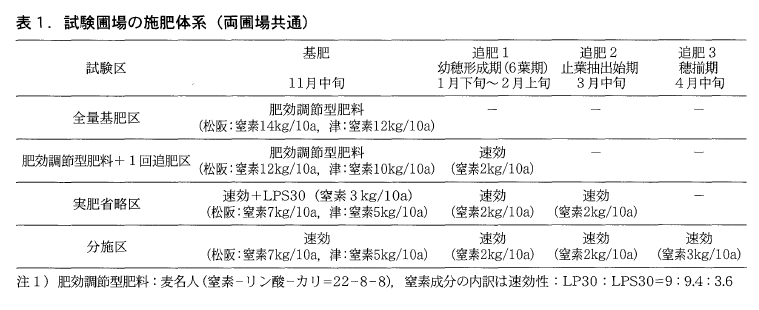

試験区の構成(表1)は

①肥効調節型肥料(商品名:麦名人,ジェイカムアグリ製)の全量基肥施用(以下,全量基肥区),

②肥効調節型肥料の基肥施用と幼穂形成期の1回追肥(以下,肥効調節型肥料+1回追肥区),

③実肥施用の省略と肥料代の低減を目的に速効性肥料とシグモイド型30タイプ(LPS30) の被覆尿素肥料の基肥施用と幼穂形成期と止葉抽出始期の2回追肥(以下,実肥省略区)

および④比較として慣行体系である分施(以下,分施区)とした。

松阪圃場では平成24年11月10日に小明渠浅耕播種機により浅耕畝立播種した。一方,津圃場では平成24年11月14日に耕起播種(畝立無し)した。施肥はいずれの圃場も全面全層施肥とした。

3.試験結果

1)松坂圃場

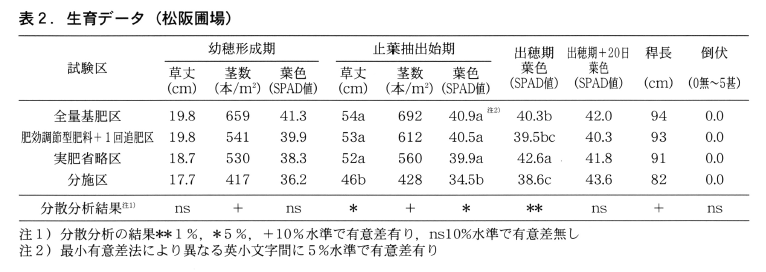

幼穂形成期において全量基肥区では分施区に比較して茎数は多く,葉色が濃かった。また,肥効調節型肥料+1回追肥区および実肥省略区でも分施区と比較して茎数はやや多く,葉色がやや濃かった(表2)。

止葉抽出始期において全量基肥区では分施区に比較して草丈は長く,茎数が多く,葉色も濃かった。また,肥効調節型肥料+1回追肥区および実肥省略区でも分施区と比較して草丈は長く,茎数がやや多く,葉色も濃かった(表2)。

出穂期における葉色は実肥省略区>全量基肥区肥効調節型肥料+1回追肥区>分施区であった。出穂期20日後の葉色は肥効調節型肥料+1回追肥区で分施区よりやや淡かった(表2)。

稈長は全量基肥区,肥効調節型肥料+1回追肥区および実肥省略区で分施区よりやや短かった。一方,倒伏はいずれの試験区においても認められなかった(表2)。

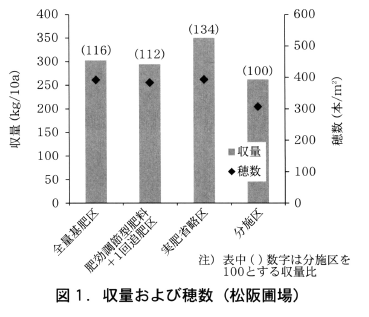

全量基肥区,肥効調節型肥料+1回追肥区および実肥省略区で分施区より収量(上麦重)がそれぞれ16,12%および34%多かった。全量基肥区,肥効調節型肥料+1回追肥区および実肥省略区では分施区と比較して穂数が多かった(図1)。

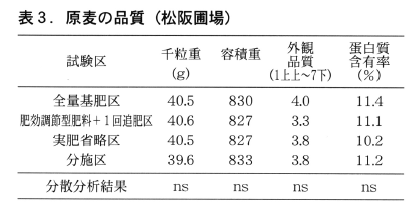

千粒重,容積重および外観品質は全量基肥区,肥効調節型肥料+1回追肥区および実肥省略区で分施区と差が認められなかった。蛋白質含有率は全量基肥区および肥効調節型肥料+1回追肥区では分施区と同等であるが,実肥省略区ではやや低かった(表3)。いずれの試験区も品質基準の許容値(10~15.5%)は満たすが,基準値(11.5~14.5%)の下限値よりやや低かった。

以上,全量基肥区および肥効調節型肥料+1回追肥区は分施区と比較して収量がやや多く,容積重,外観品質および蛋白質含有率が同等であった。一方,実肥省略区については分施体系より収量は多いものの蛋白質含有率がやや低かった。

2)津圃場

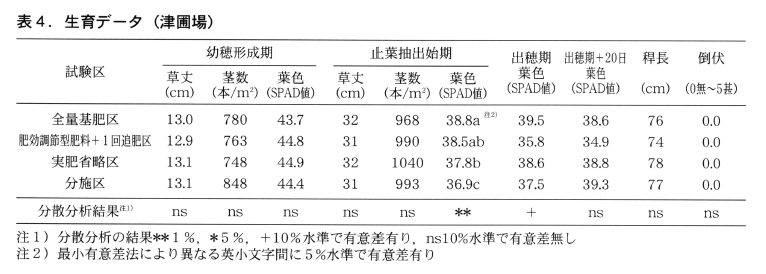

幼穂形成期における草丈,茎数および葉色は全量基肥区,肥効調節型肥料+1回追肥区および、実肥省略区と分施区で有意な差は認められなかった。また,止葉抽出始期における草丈および茎数も全量基肥区,肥効調節型肥料+1回追肥区および実肥省略区と分施区で有意な差は認められないが,葉色は全量基肥区,肥効調節型肥料+1回追肥区および実肥省略区が分施区よりやや濃かった(表4)。

出穏期における葉色は全量基肥区および実肥省略区では分施区よりやや濃いが,肥効調節型肥料+1回追肥区ではやや淡かった。また,出穏期20日後の葉色は全量基肥区および実肥省略区では分施区とほぼ同等であったが,肥効調節型肥料+1回追肥区では分施区より淡かった(表4)。

稈長は全量基肥区および実肥省略区で分施区と同等であったが,肥効調節型肥料+1回追肥区ではやや短かった。倒伏はいずれの試験区においても認められなかった(表4)。

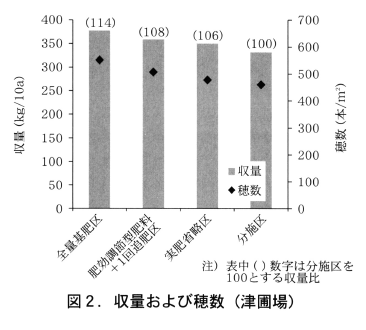

全量基肥区では分施区より収量が14%多かった。全量基肥区では分施区と比較して穂数がやや多かった。肥効調節型肥料+1回追肥区および実肥省略区では収量は分施区とほぼ同等であった(図2)。

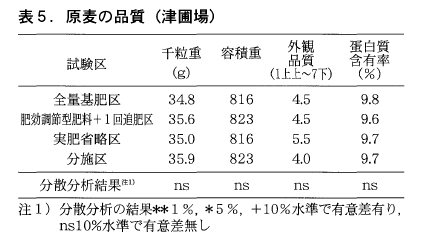

千粒重,容積重および外観品質は全量基肥区,肥効調節型肥料+1回追肥区および実肥省略区で施区と有意な差が認められなかった(表5)。

蛋白質含有率は全量基肥区肥効調節型肥料+11回追肥区および実肥省略区で分施区と有意な差が認められないが,品質区分の許容値(10~15.5%)の下限値より低かった(表5)。

いずれの試験区においても後発のスズメノテッポウが多発していたことから,収量への影響や蛋白質含有率の低下に影響があったと推察される。

以上,全量基肥区,肥効調節型肥料+1回追肥区および実肥省略区は分施区と比較して収量がやや多く,容積重外観品質が同等で適応可能と考えられた。一方,いずれの施肥体系においても蛋白質含有率は分施区と同等であるものの許容値の下限値より低かった。

4.考察およびまとめ

肥効調節型肥料の全量基肥または肥効調節型肥料の基肥施用に幼穂形成期の追肥を組み合わせた施肥体系は慣行の分施による施肥体系より多収となり,容積重や原麦蛋白質含有率も同等であることから,本県の灰色低地土地帯における省力施肥技術として有効と考えられた。

また,速効性肥料とシグモイド型30タイプ(LPS30)の被覆尿素肥料の基肥施用と幼穂形成期と止葉抽出始期の2回追肥の施肥体系による実肥の省略も可能と考えられた。肥効調節型肥料の全量基肥施用では慣行の分施による施肥体系より肥料代が3,000~4,000円高くなることから,肥料コストの低減を重視する場合には,2回の追肥作業が必要であるものの,2回追肥による実肥を省略した施肥体系が有効と考えられた。

5.問題点および今後の課題

1)原麦の蛋白質含有率を高めるために

慣行の分施による施肥体系も含め原麦の蛋白質含有率がやや低いことから,施肥体系の見直しが必要で,肥効調節型肥料に関しては登熟期の窒素肥効をより高めるような被覆尿素肥料の配合割合について検討が必要と考えられる。さらに,津圃場のように稲わらを圃場外に持ち出したり,堆肥を連用したりしている場合,初期生育が旺盛になり,登熟期の窒素肥効が不足しやすいと考えられる。このような場合,被覆尿素肥料の配合割合の見直しだけでは対応が難しいと考えられるので,追加で実肥を施用するなどの措置が必要である。また,これに対応するための生育指標の検討が必要と考えられる。

2)日本麺用品種での肥効調節型肥料の利用

本県のやや低湿な水回転換畑で行われる小麦栽培では,「あやひかり」等の日本麺用向け品種でも,湿害や枯熟れ等の影響により,千粒重や原麦の蛋白含有率が低下しやすく問題となる。パン・中華麺用品種と同様に実肥の施用は困難であることから,これらの日本麺用向け品種についても肥効調節型肥料の利用についての検討が必要である。

3)肥効調節型肥料利用における留意点

肥効調節型肥料については慣行の分施による施肥体系よりリン酸およびカリの投入量が少なくなることから,土壌診断に基づいた利用が重要である。一方,堆肥等を利用した土づくりを併用すれば,麦作に必要なリン酸・カリの供給は可能である。肥料コストの低減のため窒素単肥による施肥体系についても検討が必要と考えられる。

気候変動による稲の高温障害の発生と対応策

農業・食品産業技術総合研究機構

中央農業総合研究センター

丸山 篤志

1.はじめに

気候変動に関するこれまでの研究から,20世紀後半から地球全体の平均気温が上昇傾向にあることが知られています。一方で最近,国内では西南暖地を中心に稲の玄米品質低下が続いており,地球温暖化の影響が指摘されています。夏季の気温上昇は稲の登熟に影響を与えるだけでなく,出穂の時期(タイミング)も早めることから,登熟期がシフトするなど様々な形で品質に影響を与えていると考えられます。また,将来的には,さらなる気温上昇によって高温不稔の発生による収量の低下も懸念されます。ここでは,近年の玄米品質低下の原因となっている登熟期の温度環境の変化と,高温障害の対応策について,研究の取り組みを紹介します。

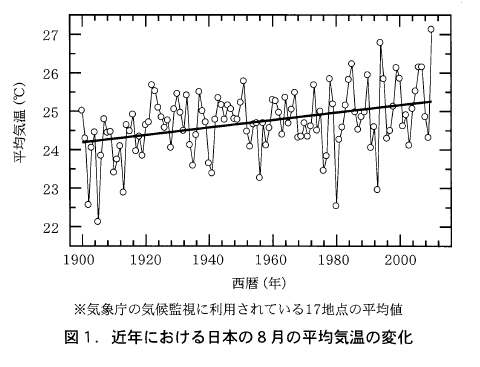

2.気候変動による夏季気温の変化

近年発生している稲の高温障害の要因として,気候変動による稲作期間中の気温の上昇が挙げられます。稲作期間のうち,普通期水稲の出穂期~登熟期に相当する8月に着目すると,日本の8月の平均気温は20世紀の初め(1900年)から2010年にかけて1.1℃(10年あたり0.1℃)上昇しています(図1)。特に,1980年代から平均気温が26℃を超える年が出現するようになり,九州・四国など西南暖地において玄米の品質低下が顕著になった時期と一致していることが分かります。

また,大都市や中都市の気象観測点では, このような気候変動に加えて,都市化の影響によると考えられる長期間の気温上昇が確認されています。そのため,市街地にある水田,あるいは都市に隣接する水田では,都市化による気温上昇が稲の品質に影響を与えている可能性もあります。

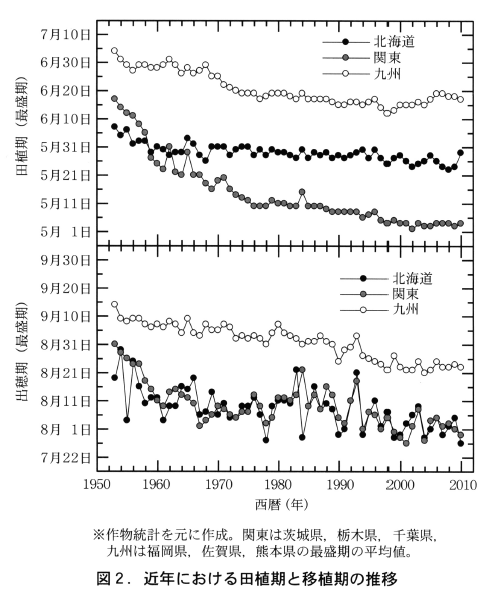

3.稲作の時期の変化

近年の高温障害発生のもうひとつの要因として,出穂の早期化によって従来よりも暑い時期に登熟を迎えていることが指摘されています。例えば九州の稲作の時期は,登熟初期における台風遭遇の回避,あるいは晩生品種から中生品種への品種の変化により,これまで徐々に早期化がすすんできました(図1)。九州での平均的な田植えの時期(田植期)は,1950年代には6月末から7月初めであったのが1990年代以降は6月中旬と,2週間ほど早期化しています。他の地域でも同様に田植期は早期化していて,例えば関東では1950年代には6月前半であったのが現在は5月上旬と,1ヵ月以上も早くなっています。

田植期と同時に,穂が出て登熟を開始する時期(出穂期)も早まっています(図2)。例えば,九州の平均的な出穂期は,1950年代には9月10日頃であったのが現在では8月25日頃と,2週間ほど早期化しています。北海道や関東など他の地域でもやはり同様に出穂期が早期化しています。さらに,これまでの稲の温度反応による実験では,気温上昇によって稲の生育が早まり,移植から出穂までの日数が短縮することが分かっています。すなわち,稲作の時期が早期化したことに加えて,出穂までの日数が短縮したことで,8月の暑い時期に登熟を迎えていることが,稲の高温障害を助長する要因となっています。

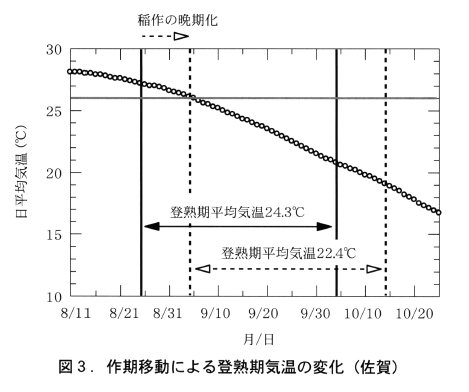

4.作期移動や水管理による高温障害の対策

稲の高温障害の有効な対策として,稲作の時期をずらすことで高温を回避することが各地で試みられています。例えば,佐賀における平年の気候条件では,出穂期が現在の8月下旬(ここでは25日とする)よりも10日遅れることで,登熟期(ここでは40日間とする)の平均気温は24.3℃から22.4℃へと約2℃低下します(図3)。同時に,高温による品質低下が著しくなる目安の気温26℃を超える期問も短くなることが期待されます。

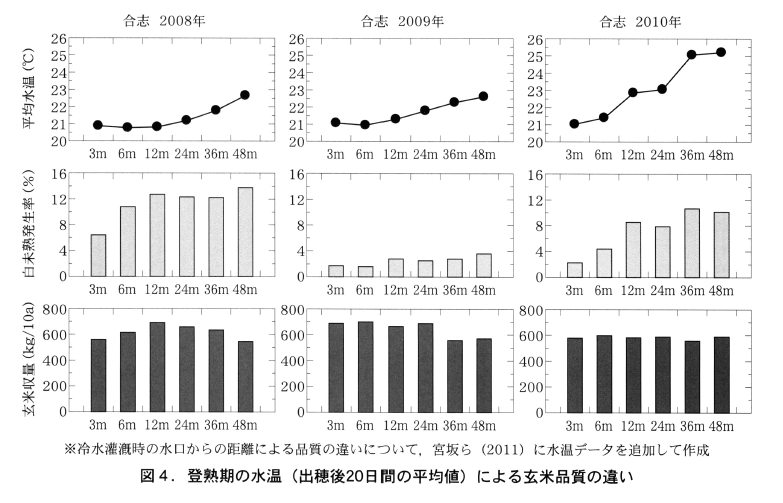

また,これまでの研究から,稲の高温障害の発生は稲体そのものの温度(植物体温),特に穂の温度に大きく左右されることが分かってきました。そのため,気温が高い場合でも水田の熱環境を改善することで,被害を軽減できることが期待されます。現在,水管理による熱環境の改善によって稲の玄米品質がどのように変化するのか,研究に取り組んでいます(写真1,図4)。実験からは,気温が同じでも,登熟期の平均水温が低いほど,品質の高いことが分かってきました。

5.開花期の高温による不稔の発生

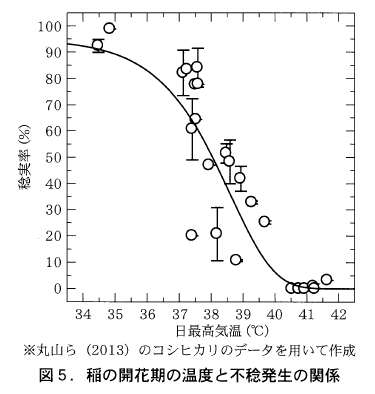

熱帯・亜熱帯地域では,稲の開花期の高温によって受精が阻害される高温不稔が度々発生していて,減収の大きな要因となっています。高温不稔の発生温度は品種や栽培条件によっても異なりますが,開花日の日最高気温がおおむね36℃以上になると,正常に稔実する籾の割合(稔実率)が低下します(図5)。2~3℃の温度の違いによって稔実率が急激に変化するのが特徴で,将来のさらなる気温上昇によって国内でも収量低下の要因となることが懸念されます。

また,高温不稔は,気温だけでなく大気の湿度あるいは二酸化炭素濃度によっても被害が異なります。例えば,気温が同じでも湿度が低い場合は,一般には蒸散が活発で稲体の温度が低くなるため,不稔籾の発生が比較的少ないことが分かっています。そのため,玄米品質低下の対策と同様に,高温を回避するあるいは水田の熱環境を改善することで,被害をある程度軽減できることが期待されます。

6.おわりに

国内で比較的気温の高い西南暖地における稲の品質・収量の変動には,高温の直接的な影響以外にも,大規模な病虫害の発生あるいは台風にともなう強風害・潮風害の発生など,突発的な出来事による被害のリスクが無視できません。将来の気候変動にともない,国内の害虫の生態・地域分布や台風など極端現象の発生頻度が変化する可能性も指摘されています。そのため,気候変動に対応して安定的な稲作を行うには,高温対策と同時に,各地域で稀に発生するような被害の変化も加味した上で,総合的なリスクの管理に基づいた対応を模索していく必要があります。